« La langue du poète»

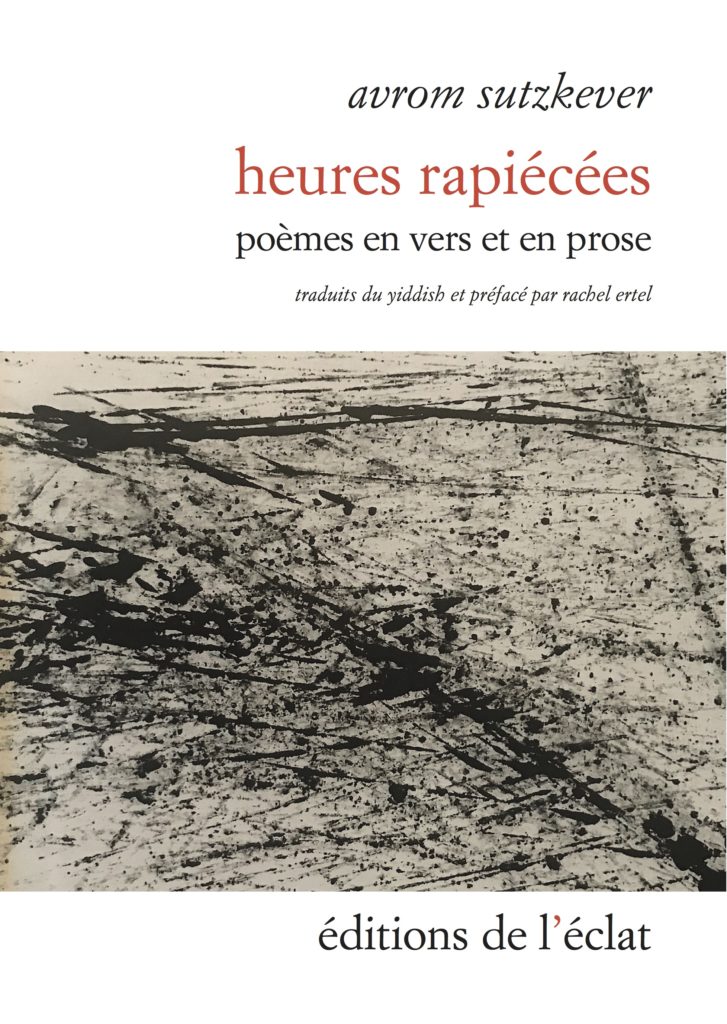

avant-propos aux Heures rapiécées d'Avrom Sutzkever

Pour Rachel

Ce peut être un matin dans une bibliothèque. Imaginer l’instant où la jeune femme découvre les vers d’une poésie d’Avrom Sutzkever, en yiddish.

zol di nit-fargangene dermonung ג

tsu dayn bloen shmeykhl zayn gevendt.

zoln ot di klangen, zol di monung,

blaybn iber mir a monument.

Le cri étouffé qu’elle ne peut réprimer fait tourner quelques têtes. Elle regarde ces visages et sur chacun d’eux elle croit voir l’étonnement se muer en extase. Elle pense avoir lu à voix haute, elle pense que tous dans la pièce partagent sa stupeur. Mais qui comprend le yiddish ici? C’est bien en elle que les mots de la poésie ont pris place. Peut-être remplacent-ils la lymphe et le sang? Elle pourra désormais suivre du doigt les mots du poète, le long de ses nerfs et de ses veines. Pour les traduire en « perles palpitantes » et en larmes de verre. La géographie qu’elle parcourt avec ces poésies ressemble comme une sœur jumelle à la sienne.

Remonter à la source, imaginer le moment où le poète laisse couler de lui des prodiges. Se fait arbre et feuille et pierre et roche, oiseau et tigre, éclair et ciel. Devient humain parmi les étoiles du chemin. Amassant ramassant leur poussière pour s’en aveugler au point de tout voir. De parvenir à ce point d’invisible où l’indicible se montre et se dit. Dire ce que cache la suie des feux de Bengale.

Écouter la langue du poète qui crée son monde en se créant lui-même. Le jardin d’éden de la poésie, la langue primordiale inaudible qui balbutie dans son double humain. Les étincelles bourdonnent en abeilles et font leur miel sous ses paupières.

Moissonner la langue avant qu’elle ne meure. Car le poète doit la créer à chaque pas de phrase, à chaque détour de mot, avant qu’elle ne s’essouffle dans la bouche des morts. Il dépose l’obole et rachète leur langue. Et posée dans sa main de poète à travers les lignes de sa paume, elle bifurque et tourbillonne. Ainsi la cacophonie symphonique de nos paroles traverse ses lignes de temps et il nous raconte notre propre histoire. Nous devenons polyglottes à notre insu. À l’intérieur, nous parlons un langage déconstruit, chevrotant, balbutiant. Et ce langage de l’instant qui passe, à l’instant où le langage prend son envol, où notre vie s’envole, notre vie d’humain qui se racontait et déclinait en mots, ce langage-là est notre part terrestre de prodige et c’est encore le poète qui la traduit dans sa langue à lui, naturelle et surnaturelle. De marbre et de sable. Dure, établissant entre nous et les mots un rempart franchissable. Tendre, comme des barques de papier voguant sur nos larmes. Toute la vie qui se déverse à l’instant surnaturel de la mort dans son plus simple appareil. Dans la nudité de nos quotidiens qui ne seront plus. Une vie entière, nous aurons pourvu à nos besoins les plus rudimentaires et là, dans la mort, tout disparaît.

Pourvoir, dans un dérèglement absolu, aux besoins les plus rudimentaires de l’esprit, c’est la tâche que le poète s’est donnée. Il se fait homme de maison. La maison habite en lui. Il fredonne et époussette son royaume d’étincelles. Poète au foyer, folle du logis. Il tisse, ravaude, polit, sertit, déplie, nourrit le langage pour qu’une langue commune se crée. Le monde a fabriqué la matière brute de la poésie. Et il passe dans chaque alvéole, le colporteur des mots, et il happe et il aspire.

Reconnaître celui qui bouleverse en cet instant inouï la jeune femme dans la bibliothèque et qui porte le nom d’un père: Abraham, alors qu’il est fils. Fils des morts qui ont laissé leurs traces dans la neige des nuits. Des charrettes qu’il suit de la Sibérie à Wilno. Mort naturelle d’un père, mort par assassinat d’une mère. Il suffoque, l’enfant poète. Les traces dans la neige le mènent jusqu’à son chant. Il doit renaître à chaque vers arraché aux temps décousus. L’habit de ce monde se défait, se détisse, se tache de sang et de larmes. Il rapièce sa langue avec un fil vert. Vert tendre des premiers poèmes dans la Sibérie heureuse de l’enfance, printemps sylvestre, odeur de terre, vert trouble dans le ghetto et les aquariums où nagent les souvenirs emboîtés de tous les siens assassinés.

Rassembler les grains de chair pour y lire le livre ouvert sur la table brisée. Shoulhan aroukh. Redresser la table du temps.

Déposer les grains de la grenade lancée par l’enfant du ghetto né dans une rue de ville comme toutes les rues de ville avant que l’ordre nouveau ne brûle le livre des coutumes. Déposer le pain, le sel, les fruits, le sucre et le miel, le sésame qui ouvre le goût des pommes. Faire revivre dans le plomb des jours de nuit, les mots de la fête pour les enfants cachés et ensevelis.

« peux-tu apprendre aux fourmis à marcher en pairs? » demande l’homme Sutzkever au poète Avrom.

apprends ainsi à tes mots les plus humbles.

apprends-leur, année après année

à marcher en pairs.

ils seront alors des mots éternels.

Elle lit, la jeune femme, celle qui est dans la bibliothèque, ou du moins c’est ainsi que je l’imagine. Elle lit les mots éternels du poète Avrom Sutzkever dans une langue qu’on a voulu tuer. Alors, c’est peut-être à cet instant que les mots du yiddish se transmuent en mots traduits, mais ce ne sont plus seulement des mots, ce sont des instants d’éternité, des émotions. Dans une alchimie compliquée, elle fabrique à son tour de l’immortalité.

la mémoire jamais éteinte vivante

se tourne toujours vers ton sourire bleu.

ces stances, cette nostalgie, dans l’avenir,

demeureront pour l’éternité mon monument.

C’est cela que nous lirons en chaque vers et nous nous souviendrons de la langue du poète. Une langue traquée, étouffée, que la jeune femme ramène à la lumière en la traduisant. Étrange combinaison. Mais il faut parfois créer des caches et sonder les murs pour retrouver les manuscrits perdus. Elle

enfouit son visage dans les feuilles,

un ange prépare un manuscrit.

Lire. Et devenir une part de cette splendeur. La brasser en soi jusqu’au vertige et à l’évanouissement. S’évanouir dans l’offrande, dans « l’écume étincelante ». Revenir à pas lents dans les rues juives qui ne seront plus, glissant sur les noms que la mémoire lisse, dans « les vieilles ruelles sinueuses » creusées par le chagrin, emportés plus que guidés par le trajet net d’une balle de plomb qui perce le cœur du livre. Plomb fondu des lettres qui imprimaient les Talmud de Wilno. Dans chacune un verset s’élance vers sa cible. Dans chacune le poète dissimule une épitaphe.

chantant pour mon peuple le dernier chant

inscris-moi dans ta mémoire:

mon nom est: le juif inconnu.

« quel âge j’avais quand je suis née? » dit la petite-fille du poète. Quel âge aurons-nous à notre tour quand nous aurons tourné la dernière page de ce livre traduit? Aurons-nous absorbé tous les âges tressés de tous les pains de shabbat enfouis dans les cendres? Aurons-nous tous les âges dispersés sur les chemins d’exode? Aurons-nous l’âge de l’enfant qui est né au bout du monde?

Mais

la fin du monde où se trouve-t-elle?

là où toutes les années passées avant moi …

millions d’années palpitent

et disent:

sois le bienvenu …